Isu perampasan kebun sawit ilegal tengah ramai diperbincangkan. Namun, istilah “merampas” terasa tidak mencerminkan karakter Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Sayangnya, budaya adiluhung itu perlahan tapi pasti mulai ditinggalkan oleh kalangan elit.

Kata “merampas” lebih tepat disematkan kepada para company (perusahaan) yang sejak zaman Belanda telah menjadi sumber masalah besar bagi bangsa ini. Masih ingat masa kejayaan HPH (Hak Pengelolaan Hutan)? Para pemegang HPH bebas menikmati kemolekan hutan Indonesia, mengeksploitasinya, membabat habis tanpa peduli dampak ekologis.

Program reboisasi dan status HTI (Hutan Tanaman Industri) hanya menjadi kedok politik bisnis demi menguasai kawasan secara turun-temurun—hasil kongkalikong para cukong dan pejabat korup.

Pernahkah Anda mendengar istilah “pembalakan liar”? Negara menyatakan sedang “berperang” melawan para pembalak. Lagi-lagi, bahasa seperti ini terdengar janggal.

Bagaimana mungkin negara menyatakan perang setelah hutan habis dijarah sejak lama? Sejak Indonesia berdiri, hutan telah dirusak, ditelanjangi, dan diperkosa. Lalu, Indonesia yang mana yang membabat hutan, dan Indonesia yang mana yang kini menyatakan perang?

Masalah belum selesai. Kini muncul lagi istilah “tambang liar” — tambang tanpa izin. Padahal, dunia pertambangan sudah dikenal sejak zaman Belanda. Artinya, kegiatan tambang bukan hal baru bagi perusahaan.

Justru para company yang paling paham memainkan peran: mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, menguras perut bumi, namun tetap terkesan legal.

Kerusakan lingkungan seolah-olah hanya akibat penambangan ilegal. Negara pun seakan lepas tangan. Lalu, Indonesia yang mana yang sebenarnya mengelola? Yang mana yang menambang tanpa izin? Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan ini?

Kini giliran “kebun sawit liar” yang ramai dibahas. Tapi, seberapa liar sebenarnya kebun sawit di Indonesia? Sejak kapan kita mengenal dunia perkebunan?

Sejarah mencatat Indonesia sebagai negeri agraris. Bercocok tanam bukan sekadar pekerjaan, melainkan bagian dari budaya hidup masyarakat. Masalah mulai muncul ketika para company masuk, berbisnis dengan para tuan tanah dan penguasa pribumi. Mereka tidak datang untuk menjajah, tetapi untuk menjalankan politik bisnis—dengan rakyat sebagai topeng.

Sejak saat itu, kegiatan bertani tak lagi berpihak pada ekonomi kerakyatan. Perkebunan justru dihadirkan seolah-olah untuk rakyat, menggunakan istilah seperti “kebun plasma”. Tapi sejauh mana plasma berdampak nyata pada ekonomi rakyat? Sejak kapan kerja sama dengan perusahaan benar-benar memberi kemajuan bagi rakyat kecil?

Perampasan kebun sawit ilegal tidak cukup hanya dilihat sebagai aksi mengambil alih kawasan potensial. Rakyat harus bangkit, hadir, dan berjuang agar semua jelas: Siapa yang merampas? Siapa yang dirampas? Siapa yang seharusnya mengelola? Dan hasilnya untuk siapa?

Kini banyak company yang bukan lagi milik asing, tapi perusahaan-perusahaan Indonesia sendiri. Namun tetap saja, orientasinya belum berubah.

Semoga negara hadir dengan tegas: merampas dan menyelamatkan kekayaan bangsa dari tangan perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Libatkan masyarakat, koperasi, dan UMKM dalam pengelolaan bumi, tanah, air, dan udara negeri ini.

Agar Indonesia kembali menemukan dan menegaskan jati dirinya.

*

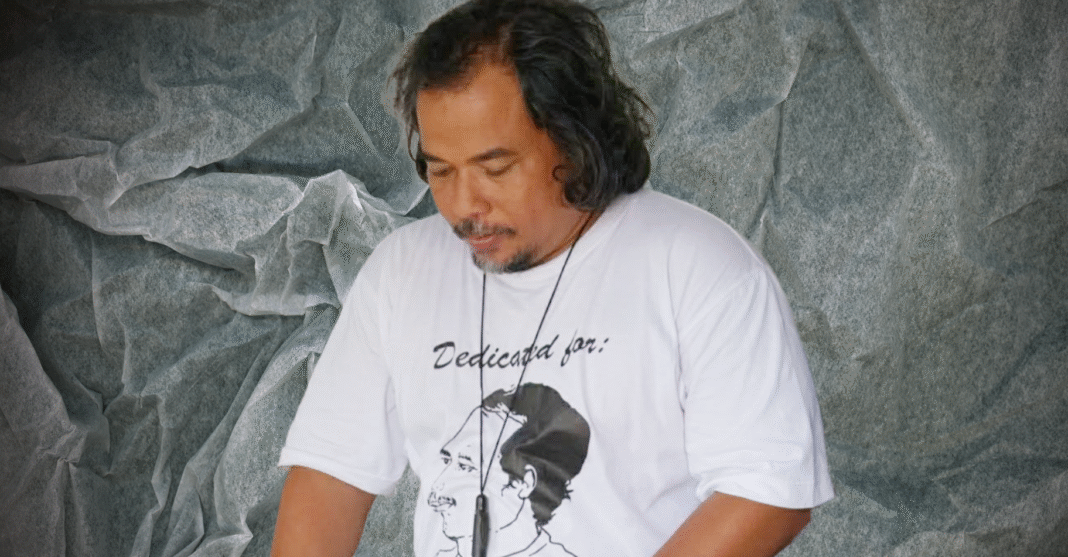

Penulis: Bambang Sucipto

Penulis adalah budayawan, tinggal di Satui, Kabupaten Tanah Bumbu